自我偈「久乃見仏者」の解釈について

自我偈「久乃見仏者」の解釈について

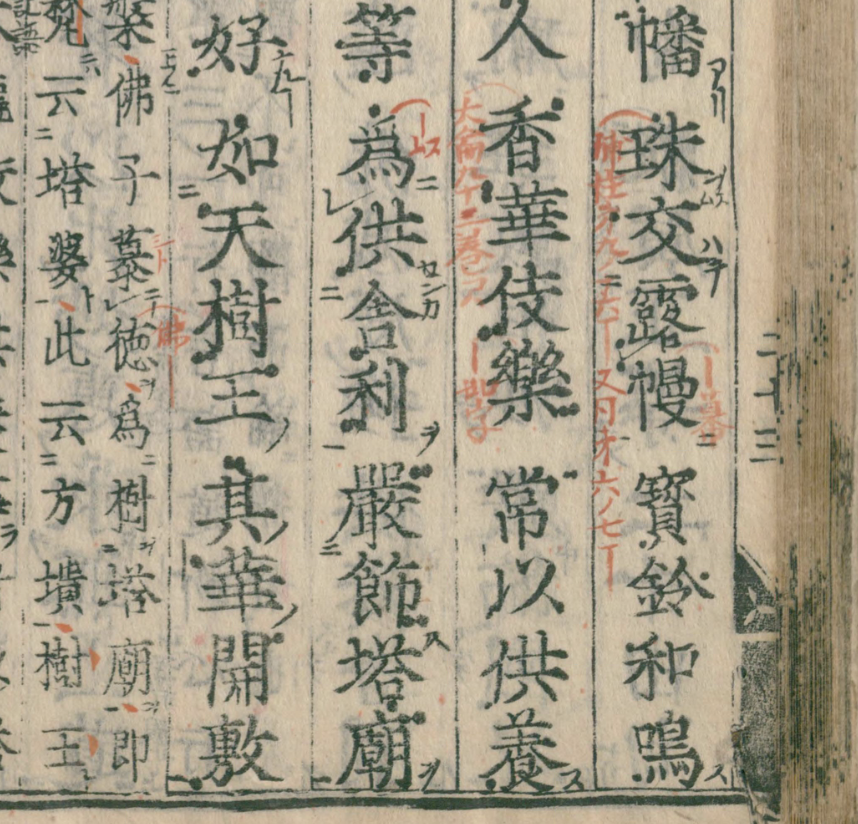

天台真盛宗布教団伊勢支部の刊行物「まこと」214号の2頁1において、自我偈の解説がなされており、その中の「現代語意訳」の欄において、「久乃見仏者」という箇所((大正No.262, 9巻43頁c段18行)2)を「長い間にわたり仏を見ようとしない者に対しては」と、訳していた。一般にこの箇所は「久しくしてからちょうど仏をみたてまつる者に対しては」3などと訳すことが多いようにおもう。

此文脈を、「なかなか仏を見ることができない4人に対して仏が「仏には会い難い」ですよと述べて奮起させる」という意味で取るならば、「長い間にわたり仏を見ようとしない者に対しては・・・」としても、「久しくしてからちょうど仏をみたてまつる者に対しては・・・」としても対して意味は変わらない。尤も、漢文の読み下しとしても、「久乃見仏者」の句には否定の語が入っていないので、「久しくしてからちょうど仏をみたてまつる者に対しては・・・」の方が自然であるとは思うが。

他方、やっと仏に見えることができた人に対して、仏が「「仏に出会うのはとても難しいことなのですよ

(これまで本当によくがんばりましたね)」と伝える」5という文脈で捉えるならば、「長い間にわたり仏を見ようとしない者に対しては・・・」という訳では不適となるようにも思う。また「仏に見えようとしない」のか、それとも「仏に見えようとしてもそれがなかなか適わない」のかという解釈上の違いも招来する。

そもそも、こういう問題については、梵語原典を基礎とするか漢語経典(この場合は鳩摩羅什訳)を基礎とするかでも解釈が変わってくるだろう。また、梵語原典がどうなっているかについては、『法華経 : サンスクリット原典現代語訳(下)』(植木雅俊訳, 岩波書店, 2015.3)252-253頁)に詳しい。植木は、梵語原典の対応箇所「teno ahaṃ dṛṣṭa cirasya bhomi」(それ故に、久しい時間の後に私は姿を現し)という部分について、「cira-は「長い(時)」という意味で、「久遠」と漢訳された。cirasyaはその属格であり、時間を意味する語の属格は、奪格と同様、「〜の時間の後に」(経過)を意味する。したがって、岩本訳のように「長いあいだ」というように期間として訳すべきではない。「長いあいだ」と訳されるのは、対格のciramとなっている場合である」として、「長いあいだ」ではなく「久しい時間の後に」と梵語原典を参照して訳している。

植木解釈を取り入れると、やはり、「長い間にわたり仏を見ようとしない者に対しては・・・」というよりは、「久しくしてからちょうど仏をみたてまつる者に対しては・・・」という訳の方が適しているようにも思われる。

- 固い論文の形式の文章ではなく、布教の材料として使えるような文章ではある。 ↩︎

- http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2015/T0262_.09.0043c19:0043c19.cit ↩︎

- 三枝充悳 訳『法華経現代語訳』,第三文明社,1978.3. (194コマ) 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/12220509/1/194 (参照 2025-07-28) ↩︎

- ここでいう「見る」、とは「会う」と同義なのか違うのかも問題となる。 ↩︎

- 足りない脳みそで読む法華経 – わたしの知らない創価学会 https://oinoritomotomo.blog.fc2.com/blog-category-7.html ↩︎