明智光秀の家中法度の「上は紫野より白河を通り下は汁谷・大津越えたるべし」とは何を意味するのか

明智光秀の家中法度の「上は紫野より白河を通り下は汁谷・大津越えたるべし」とは何を意味するのか

天正九年12月に明智光秀が定めた家中法度では、丹波・坂本間の往還ルートが指定されている。曰く「上は紫野より白河[1]を通り下は汁谷・大津越えたるべし」と[2]。

明智光秀公顕彰会の機関紙「桔梗」34号5頁では、「上りは紫野から白河(山中越え)、下りは汁谷(五条周辺から山科盆地へ抜けるルート)、大津越えを通る」というように記述に補足を加えている[5]。

「山中越え」については今でも用いられている呼称であるようだが[3]、大津越えが意味するところはよくわからない[4]。

「五条周辺から山科盆地へ抜けるルート」と解釈できるものに渋谷街道(汁谷街道)[6]はあった。

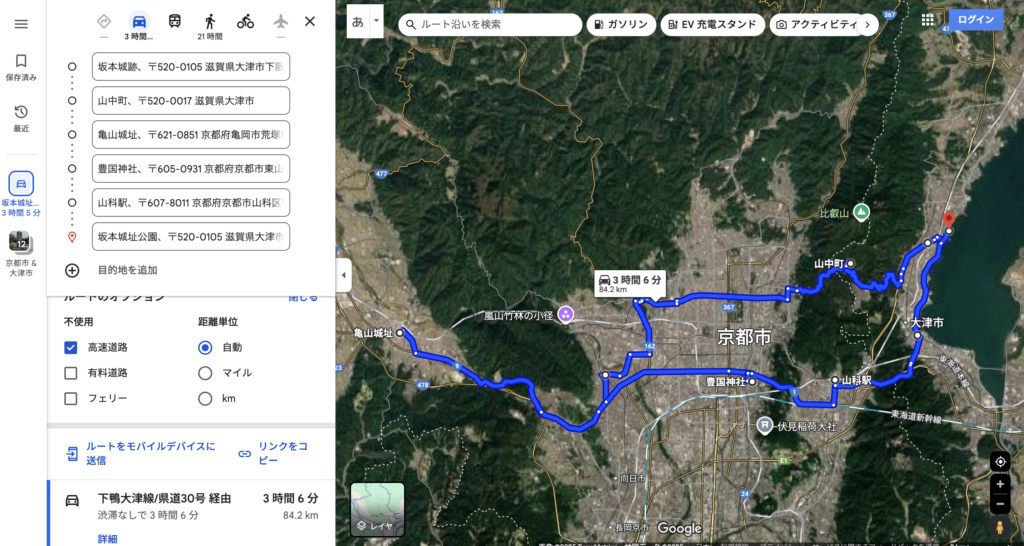

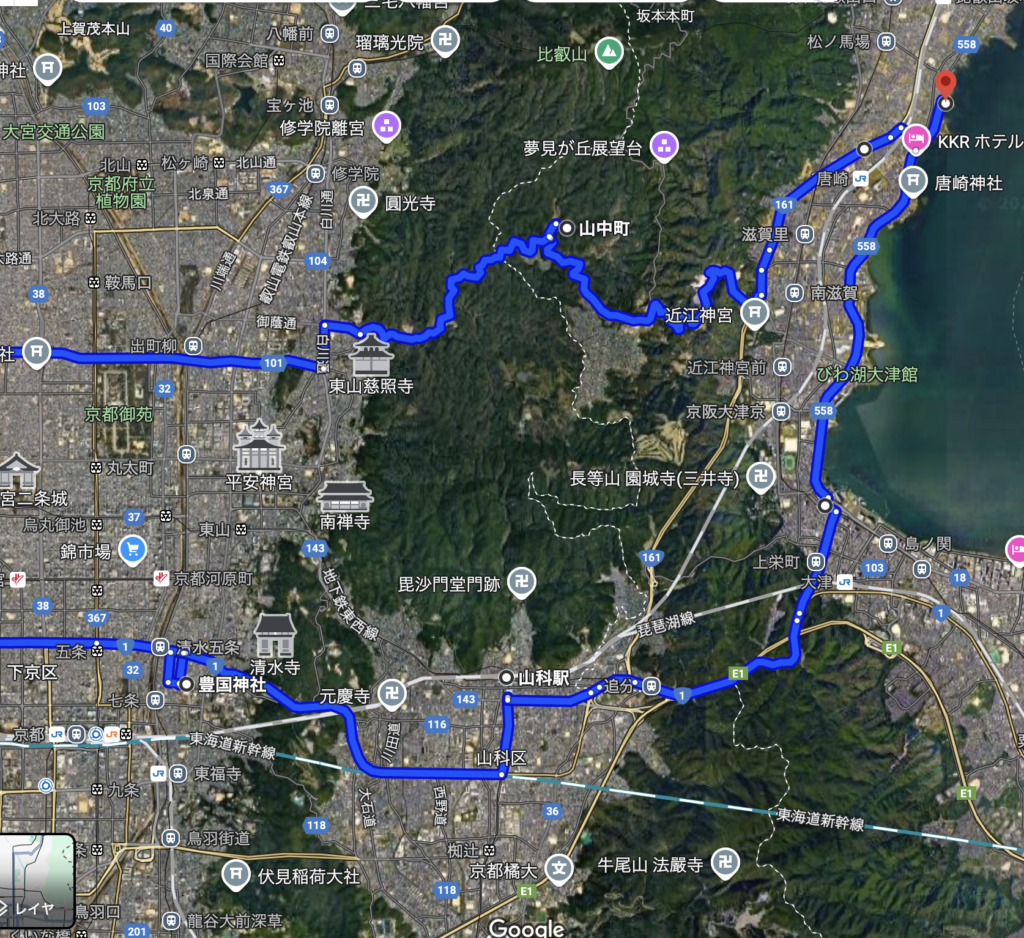

よって、「上は紫野より白河を通り」というのを、「山中越え」のことであると、「下は汁谷・大津越えたるべし」というのを「渋谷街道」のことであると解釈し、かつ、各webページ1を参考にして、明智光秀の家中法度の「上は紫野より白河を通り下は汁谷・大津越えたるべし」という記述をgoogle map上で再現すると概ね以下のようになると思う[7]。

脚注

[1] 白河 (洛外) – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3_(%E6%B4%9B%E5%A4%96)

[2] 参照。「信長塾~明智光秀と京都 | そめ花 ~ぶらり散策の記」 https://ameblo.jp/somebana/entry-12698684175.html

[3] 山中越(やまなかごえ) | どんチャリ! 〜どんどん自転車が楽しくなる〜 http://donchari.com/yamanakagoe-2256

[4] 使用例は時折見つかるhttps://x.com/tanigawa1106/status/1320603602788913153、https://x.com/yukiwancof/status/1689872306909454336 、http://kotobukidaigaku.web.fc2.com/131120.htm,

[5] 所載箇所は「明智光秀と丹波・亀山」(亀岡市文化資料館 学芸員 大欠哲)

[6] 「渋谷は、元々は滑谷(しるたに、汁谷、瀋谷などとも記される)と言われ、沢の水が絶えず落ち葉などとあいまって非常に滑りやすい道となっていたことに由来する」(渋谷街道 – Wikipedia https://w.wiki/Cgtk)

[7] https://maps.app.goo.gl/9dn3NPivXJxApMtB9 京都市内のルートについては、任意に設定した。条件としたのは、坂本城趾と亀山城趾を往復し、なおかつ、「山中越え」と「渋谷街道」を通るということである。上記条件以外の指定はアバウトにしてある。

「信長塾~明智光秀と京都 | そめ花 ~ぶらり散策の記」(https://ameblo.jp/somebana/entry-12698684175.html)によれば、「京都の真ん中を通らず端っこを通り坂本と丹波のみの往還にするよう」になっているとのことだが、上記条件のみで、京都市内の通り方が指定できているのか明らかではない。明智光秀の意図はなんだったのであろうか。

- 「山中越え」については「山中越(やまなかごえ) | どんチャリ! 〜どんどん自転車が楽しくなる〜」(http://donchari.com/yamanakagoe-2256 )というwebページ、渋谷街道(汁谷街道)については、「9月28日 山科の旧街道巡り 72km :新しい道、古い道:SSブログ」(https://yossii-rd.blog.ss-blog.jp/2021-09-28)というwebページを参考にした。 ↩︎